前に小論文の面白いテーマについて紹介しましたが、他にも絵から書かせる問題や「空」「声」などの一言テーマ、「海・話・緑」など3つのお題を全て入れて書かせる三題噺型の問題と、小論文にはつかみどころのないテーマが問題になることがあります。

「書き方が分からん!」

このようなつかみどころのない問題は、まず書きやすい小論文のテーマをあてはめて考えていきます。

例えば書きやすいテーマと関連付けたり、問題の答え方を書きやすい設定にし直してみることです。

では、具体的にどういう方法なのかということを、小論文では割と簡単に書きやすい頻出テーマの一覧から見ていきましょう。

関連記事

つかみどころのない小論文のテーマ

まず、つかみどころない問題には、どのようなものがあるのかについて、大学入試、就職試験を問わずに実際に出された問題から見ていきます。

受験生のみなさんも、自分には関係ないよと思わずに類似の問題が出されないとも限らないので、自分で書くつもりで見てみましょう。

順天堂大医学部の問題

この大学の医学部の小論文入試は、最も特異で謎めいた問題と言われています。

以下、実際に出題された問題の一部です。

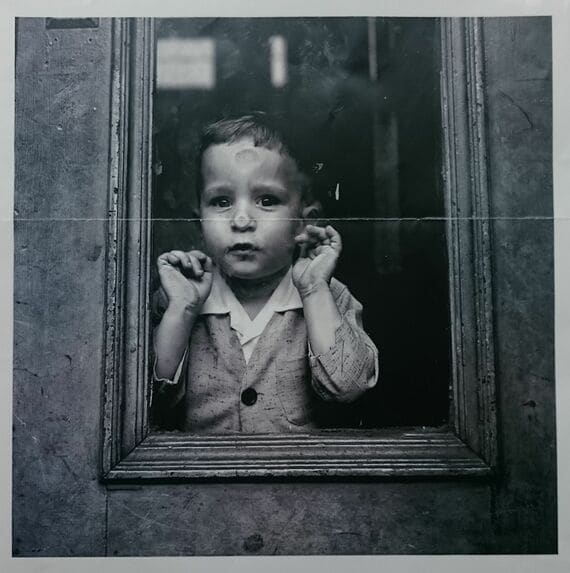

「Vivian Maierが撮った1950年代のアメリカの写真です。彼の前にはどのような世界が広がっていると思いますか。800字以内で述べなさい」(試験時間70分)2016年

写真の引用元:https://toyokeizai.net/articles/-/103184

この年に受験した人からは、「ここの小論文は毎年難しいが、今年は特に難しかった」「まったく何を書いていいかわからず、書き出すまでに10分以上固まってしまった」という声が聞かれたそうです。

確かに書く糸口が見つからず、延々と感じた描写を書くしかないように思えます。

ただ、1950年代のアメリカという、第二次大戦後の黄金期で豊かなアメリカの中で、飲み水や公共トイレ、バスの座席にさえ白人用・黒人用のと分けられて人種差別がまだまだあからさまだった時代であり、白人と有色人種では人権の不平等さ、貧富の格差が大きかった時代背景からも考えられそうです。

また、この少年の表情やどのような窓から、どのような景色を眺めているのかといったことからも書けそうです。

最近のテーマでは以下のようなテーマもありました。

特攻隊員達が、出撃直前に記念撮影している様子の写真を見て、この中の1人として、家族に向けての手紙を書きなさい。また、書いているときの心情を説明しなさい。

(試験時間70分・800字以内)2023年

写真の引用元:https://www.asahi.com/articles/photo/AS20220829002067.html?iref=pc_photo_gallery_1

なかなか、考えさせられる問題です。死を前にしてこれほどの笑顔でいられる心情や時代背景と併せて、「お国のために死ぬ」という建前と「本当はもっと生きたい」という本音。

しかし、当時の日本の軍部や指導者によって死へと追い詰められたとき、「親や兄弟、恋人」など、「愛する人が空襲などの戦火にあわないために、ここで自分たちがその死をもって敵を食い止めるのだ!名誉なことじゃないか!だから笑って死んでいこうよ」

死を前にした笑顔に隠されている、建前と本音、心情的な葛藤から、通り一遍ではない答えが求められそうです。

このように順天堂大医学部の小論文は、毎年違うテーマで対策が立てづらいですが、「患者の表情から状態を読み取る」という医師としての適性、問題や写真の時代背景がそのまま書くヒントになると言えるでしょう。

一言テーマ

「空」「声」などのテーマ自体も自分で設定しなければならない問題から、「少子高齢化」「食育」など、一言のテーマで論点や書く構成は受験生が考えなければならない問題などです。

これらの問題は、主に新聞社や出版社、放送業界などマスコミの採用試験で出題されることが多くなっています。

とくに「空」「声」などのテーマ自体も自分で設定する問題は、読み方自体も「そら」「から」、「こえ」「せい」と様々に読めるため、どうテーマを決めればよいか迷ってしまいますよね。

ただこれも社会問題に結びつけることが基本です。

「そら」と読むのであれば大気汚染の問題や、「こえ」ならば「少数意見など小さい声をどう社会に反映させるのか?」という民主制の問題など、社会的な問題に結びつけて考えると書く糸口が見つかります。

三題噺

これは落語の三題噺と同じで、全く関連のないお題が3つ出されて、その3つのお題をすべて盛り込んだ内容を小論文で書かせるという問題です。

これもマスコミとくに出版社の採用試験で出されることが多いです。

落語と同じように即興で考えなければならないため、柔軟な思考力やそれを的確に文章にまとめる力が必要だと言えるでしょう。

書きやすい小論文のテーマ

つかみどころのないテーマは、まず書きやすいテーマから書く糸口を見つけることがオススメです。

それは書きやすいテーマは多くの人にとって身近な問題で、書く構成なども考えやすく、他の問題を考えるときの思考法にも応用できるからです。以下で実際に見ていきましょう。

身近な問題

スマートフォンやSNSの利用についてなど、誰もが当事者になりうる問題は、その実情や問題点を考えやすく、自分の普段の利用と結びつけて考えることができます。

問題では触れられていない自分や友人などの経験、問題点に対してどう対策を取ったら良いのかということも思いつきやすいと言えるでしょう。

賛否両論の問題

「高齢者の運転免許返納に対する賛否を述べた上であなたの考えを書きなさい」

ニュースなどで取り上げられることも多い問題です。

高齢者が運転免許を返納することのメリット・デメリットから、対策を考えられそうですね。

例えば免許を返納することで、大きな事故を未然に防ぐことなどがメリットであり、デメリットは公共交通が都市ほど充実していない地方ほど、高齢者の移動手段が大幅に制限されてしまうことです。

一方的な見方では解決や改善する方向には行かない問題です。

具体例が思いつきやすい問題

「小学生にスマートフォンを持たせることの賛否について、具体例を挙げて考えなさい」

賛否どちらかの立場をとるうえで、スマートフォンを持たせるメリット・デメリットの具体例を考えると書きやすくなります。

例えばスマートフォンを持たせるメリットは、授業などを通してSNSの使い方を教えることに、いちいち機材を学校で用意する手間が省ける。

つまり授業の場で教えやすくなり、早い段階からネットリテラシーを身に付けることに役立つことです。

一方のデメリットは、学校スマートフォンを持ってくることで授業以外にも長時間使用する、SNSなどを使ったいじめなど、学校生活そのものに支障をきたす恐れがあることです。

自分のスマートフォンの使い方を見直すと、具体例が思いつきやすい問題と言えるでしょう。

関連記事

2025年以降、問題になる小論文のテーマ一覧を簡単にみる

以下、2025年以降、問題として出題されそうな小論文のテーマ一覧です。

とくにテーマを見て何のことだか分からないものは、調べてみましょう。

- 超高齢社会

- 人口減少・少子化

- 自然災害への対策

- 避難生活の問題点

- 震災からの復興

- エネルギー問題

- トランプ大統領による政策

- 多様性の否定

- 子供の貧困

- 保育士不足

- 介護人材の不足

- 若者の投票率低下

- 18歳選挙権

- パワハラ・セクハラ

- 働き方改革

- 闇バイト

- 空き家問題

- 産休・育休

- 貧富の差

- ジェンダー

- 選択的夫婦別姓

- コンプライアンス

- 年功序列

- 大量生産・大量消費

- コロナ前後での社会の変化

- これからの社会の変化

- 政教分離

- 選挙とSNS

- 2馬力

- 死刑制度

- 一票の格差

書きにくいテーマでは、まず自分で問題を設定する

書きにくいテーマでは、その問題だけじっと見ても考えが思いつかないので、テーマはそのままで問題の文章を変えたり、自分で付け加えた上で考えてみましょう。

問題を賛否に持って行く

「少子高齢化」という一言の問題ならば、「少子高齢化について賛否を答えた上であなたの考えを書きなさい」と賛否に持って行くと考えやすいです。

多くの人が少子高齢化が進むと良いとは思っていませんが、その進むことによるメリットもあるはずです。

例えば少子高齢化が進んだときのメリットは、子育てを経験した高齢者が仕事で忙しい親に代わって子どもの面倒を見る機会が増えること。

現役世代に代わるベビーシッターのような役割を高齢者が担う可能性があるなど。

もちろん他人の子どもの面倒を見ることには現役世代と同じデメリットもありますが、他にも仕事上の経験を若者に伝える機会が増えるなど、高齢者の果たす社会的役割は少なくないと言えます。

自分と反対の意見も検討してみる

これはつかみどころのないテーマでも、自分が考えたことと反対のことや違う視点の意見も検討してみることです。

これは予想される反論にもなります。

自分と反対の意見や異なる視点が思いつかない場合は、「この問題、自分はこう考えるんだけど、どう思う?」と同級生や友人、親など身近な人に聞いてみましょう。

意見を聞いた中に、あなたの考えと異なる考えが出てくるはずです。

具体例を挙げる問題にする

「食育」という一言テーマ合が問題のときに、「食育が進まないことによるデメリットについて、具体例を挙げて答えなさい」と付け加えてみます。

このとき「デメリットの具体例」は、食育が進まないことは、例えば食肉がどういう過程を経て自分たちの口に入るのかを知らなければ、食べ物に対する感謝の気持ちが湧かず、食肉となる動物を育てている農家や生産者を考える政策にも無関心になる。

そして安ければ国産ではなく輸入品でもよいとなり、国内の食料自給率低下につながり、とくに海上輸送(2022年時点の全貿易量の99.6%)が主流である日本のような島国では、有事の際の食料安全保障が脅かされるといったことです。

実際の問題にも当てはめてみる

「問題を賛否に持って行く(または問題のメリット・デメリットを考える)」「自分と反対や異なる意見も検討してみる」「具体例を挙げてみる」

これらをそのまま使える問題ならば、そのまま使い、そのまま使えなくても考え方として取り得れて考えると、一見つかみどころのない問題でも相当に書きやすくなります。

入試や採用試験、昇進試験のいち問題として、またそれぞれの適性試験として小論文を書く目的であっても、小論文を書くことの本当の目的とは、社会問題の解決あるいは改善にあります。

したがって、どのような問題でも「問題を賛否に持って行く(または問題のメリット・デメリットを考える)」「自分と異なる意見の検討」「具体例を考える」ということを忘れずに書いていきましょう。

-500x336.png)

コメント