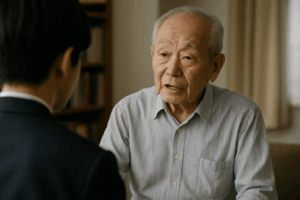

戦争について考えてみたいけれど、何から始めればいいか分からない高校生の皆さん。

NHK Eテレ高校講座(現代の国語)でも取り上げられた「戦争経験を語り継ぐ」という大切なテーマに、今こそ向き合ってみませんか。

戦争体験者がいなくなる中で、私たちができることは身近な人の話を聞き、本を読み、自分の考えを文章にまとめることです。

この記事では、戦争について学ぶ具体的な方法から、体験談を記録し語り継ぐ重要性、そして小論文を書くことで記憶に定着させるコツまで、高校生でも今日から実践できる取り組み方を分かりやすく解説します。

戦争経験を語り継ぐ

岩手県大船渡市のある高校生が「peace&voice」という団体を立ち上げ、太平洋戦争を経験した人の話を聞いて、同世代に語り継ぐという活動をしています。

この団体は2021年に設立されたので、当時の設立にかかわった高校生は大学生になっています。

当時団体を立ち上げた高校生は、小学生のときに曾祖母の戦争体験の話を聞いて先の大戦のことを深く考えるようになり、中学生の時にその曾祖母が亡くなって「戦争で家族を亡くすとと」とリンクしたといいます。

そして曾祖母が生前「この戦争体験を語り継いでほしい」と言っていたことを思い出し、戦争経験の話を継承する団体を立ち上げたそうです。

その高校生は「戦争経験者といっても、一人ひとり体験したことが違う。その時の家族構成や状況を丁寧に聞くように心がけている」と語っていたのが印象的です。

話を聞いた中で、7歳の時に父親に召集令状が届いたという人は、みんな喜んで当時、出征(兵隊として戦地に行くこと)は名誉なことであったが、祖母が(悲しくて)大泣きしていたのが印象的で、自分の母親も布団をかぶって泣いているのをよく見たそうです。

また5歳まで旧満州にいて終戦を迎えたという人に、「満州にいて何が一番つらかったですか?」と聞くと「つらいことなんかなかったですよ。楽しい思い出ばかりでした」と戦争経験者という一括りで扱えない体験がここにもあります。

番組でこのような戦争を体験した人が話をするのを見て。戦争中も現代のような日常生活があり、嬉しいことも楽しいこともあったのだろうなという印象を受けました。

ただ平和な日常生活と戦時下の日常生活の違いは、ある時戦争によってその日常生活を突然奪われてしまうことです。

召集令状(赤紙)が自分や父親のもとに届き、日常生活から死を迫られる戦場へと連れていかれる。空襲で家や家族を奪われる。旧満州では敗戦間近に旧ソ連軍が侵攻してきて、財産や家族を奪われ、支配者であった日本人と被支配者であった中国人と立場が逆転して、命まで奪われてしまう人も少なくありませんでした。

戦争体験した人にも経験の格差はある

特に私たち日本人の場合は、先の大戦を敗色が濃厚になった戦争後半から終戦に注目する傾向にあるので、戦争体験者の人をひとくくりに「みんなものすごいつらい思いをしている」と思いがちですが、戦争を体験した人の経験にも格差があります。

もちろん、日本の敗戦後の食糧難などでは多くの人が大変な思いをしていますが、戦争中の経験にも個人の差が大きくあるということを見なければいけません。

言葉に言い表せないような凄惨な経験や辛い体験をした人もいれば、日本軍として駐屯した太平洋の島でも連合軍が上陸せず、自給自足ができた場所では「海外旅行に行っているようなものだった」と体験者の話を本で読んだこともあります。

私の祖父も日中戦争に従軍したことは知っていましたが、数年前に遺品を整理していて当時の軍隊手帳や陣中日誌から、満州事変にも従軍していたことが分かりました。

記録によると、当時は二十歳の徴兵でたまたま満州に駐屯していたところ動員命令が出され参加したとのことです。

その後、昭和12年(1937年)の日中戦争が始まった年に召集され、上海に上陸して中国各地を転戦し、ある山を攻略する戦いで両足を負傷して太平洋戦争前に帰国していました。

帰国して中隊長や戦友との手紙のやり取りで、今とは比べるべくもない当時の医療技術からか東京や仙台など各地の病院を転々として、一応歩けるまでには回復したものの、お風呂に入ると傷が痛むことや、足を少し引きづるようにして歩いていたと祖母から聞いたことがあります。

その後、勲章を授与されたこともあり、太平洋戦争中の昭和17年(1942年)に我が家でとっていた新聞に祖父の記事が掲載されていました。その中で戦いの様子や勲章を授与されて「今は亡き戦友のおかげで勲章を授与できました」といったコメントが書かれていました。

こういった記録を見つけ、祖父が勲章を授与されたという少し誇らしい気持ちの自分がいたのと同時に、新聞というメディアを通じて英雄を作り上げ、国民を戦争に加担させていったのだろうなという考えの自分もいました。

祖父の陣中日誌を読んで、敵が逆襲を仕掛けてくる場面や敵味方の手りゅう弾の投げ合いなど緊迫した戦闘の様子とともに、祖父の敵兵にたいする憎しみが一切見られないどころか、敵が見事な攻撃をしたのか「敵ながらアッパレ」という言葉や、敵兵に女性がいたことを「敵ながらも偉い!」と書かれていたのが印象的です。

ちなみに祖父が所属した連隊は、その後中国各地を転戦して、戦争が終わり復員する昭和21年(1946年)まで中国にいました。

太平洋方面のように連隊ごと全滅するようなことはありませんでしたが、祖父の所属した連隊の昭和12年から同20年の戦死者の記録を見ると、連隊一つが消滅する戦死者を出していて中国での戦いも並大抵の苦労ではないことが分かります。

しかし現在のウクライナでの戦争におけるロシア軍のように、当時の日中戦争における日本軍は侵略側であることに変わりはありません。

そしてこのような記録から日中戦争について見ようとするまでは、大平洋戦史が始まる次期から日中戦争の認識が抜け落ちてしまっていたことです。

太平洋戦争は米英軍との戦いのみが想起されがちですが、日中戦争もずっと続いており、戦争自体が終結する昭和20年8月まで中国戦線での戦いも続いていました。

当時の中国には100万の日本軍がいて、結果として中国が太平洋方面への日本軍の援軍を阻む一定の役割を果たしていました。

そして太平洋戦争での各地域の日本軍の戦死者をみると中国が一番多く、日中戦争も先の大戦の重要な構成要素の一つであることが分かります。

話を私の家族に戻すと、祖父は私が生まれる前に亡くなっていましたが、祖母から戦争の時のことや祖父の様子を聞く限り「あの時代は大変だった」とは聞いていましたが、もう思い出したくないくらい辛かったという話は聞いたことがありませんでした。

もしかしたら話したくないようなつらい出来事も当たったのかもしれませんが、昔の思い出話のように話す祖母の口調からは、住む場所が田舎で空襲もなく、財産や家族が奪われることがなかった経験の差が見えてきます。

祖母は私が高校2年生の時まで存命だったので、もっとそういった話を聞いておけばよかったと思います。

ただ、記録を事実として見て、改めて見やすいように別のファイルにまとめ、その記録を読んだときの自分の気持ちや考えたことは記しておいたので、人には伝えられるでしょう。

できることからやってみよう

戦争について考える第一歩として、身近な家族や親戚の話を聞いてみることから始めてみましょう。おじいさんやおばあさんがまだ健在なら、戦時中の体験や戦後の暮らしについて話を聞いてみてください。

直接の体験でなくても、両親や祖父母から聞いた話を記録しておくことで、貴重な証言を残すことができます。

本を読むことも有効な方法の一つです。『ビルマの竪琴』は主人公の献身的な姿や戦争の悲劇を通して平和の尊さを伝える、心に響く名作として知られており、戦争小説の入門書として最適です。

また「ビルマの竪琴」は映画にもなっているので、本を読むのは苦手という人はDVDで鑑賞して自分の感じたことや考えたことをまとめてみることもお勧めします。

ほかにも戦争を扱った本を2〜3冊読み比べることで、異なる視点や体験を知ることができるでしょう。

まずは小さな一歩から始めることが大切です。完璧を求めず、自分のペースで戦争について学んでいけば、きっと新しい発見があるはずです。

戦争のことはあまり触れたくないことですが、少しでも知ろうとすること学ぼうとする姿勢が自分のかてとなります。

戦争体験者がいなくなる中、語り継ぐ重要性

終戦から80年が経ち、日本社会では戦争への関心が薄れていることに加え、戦争について語り合う・学び合う場や機会が減ってきています。

戦争体験をした当事者だけが語り継ぐことをしてきましたが、やがていつか全員がいなくなってしまいます。このような状況だからこそ、今の世代が戦争の記憶を受け継ぐ重要性が増しています。

戦争体験者は高齢化で年々少なくなっている現実を前に、私たちは何ができるでしょうか。

まずは身近な人から聞いた話や読んだ本から学んだ事実を整理し、自分なりに感じたことや考えたことをまとめることが大切です。

「戦争は二度と起こしてはいけない」という単純な感想でも、「なぜ二度と起こしてはいけないのか?」を、あなた自身の言葉で語ることができれば価値は十分にあります。

悲劇を繰り返さないために、今私たちに何ができるのかを考えることこそが、戦争体験を語り継ぐ本当の意味だといえるでしょう。

人に伝えるつもりで小論文を書いてみる

戦争について学んだことを記憶に定着させる最も効果的な方法は、人に伝えるつもりで小論文を書くことです。

ペンと紙を使って書く行為によって、デジタルツールでは再現できない認知機能への効果が得られることが、多くの研究で示されているため、実際に手で書いてみることをおすすめします。

人に伝えるつもりで文章を書くと、曖昧な理解のまま流していたことが整理されます。

例えば、祖父母から聞いた体験談を友人に説明するつもりで書いてみると、「なぜそうなったのか」「どのような状況だったのか」といった詳細を改めて考える必要が出てきます。

学習定着率が向上する理由は、聞いたり読んだりした内容を自分の言葉で再構成する過程で、知識が深く記憶に刻まれるからです。

完璧な小論文を目指す必要はありません。

まずは「この体験談から何を感じたか」「どうして戦争を繰り返してはいけないと思うか」を具体的に書き出してみましょう。文章にすることで、漠然とした思いが明確な考えに変わっていくはずです。

今年は戦後80年という節目の年なので、普段は漫然と聞き流していた戦争のことについて、深く考えて自分の記憶にとどめるというのも良い機会かもしれません。

こういった行動が、今までは戦争体験者から単に話を聞いて、その場限りで終わっていた行為から本当の記憶の継承にもつながっていくでしょう。

コメント